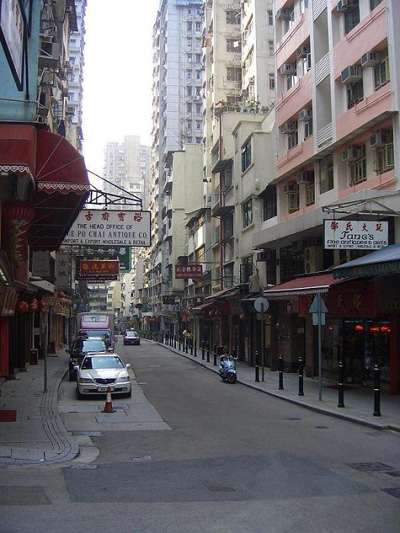

特色荷李活道

荷李活道(Hollywood Road),亦有時稱作荷里活道,位于香港中環至上環,是香港開埠后興建的第一條街道。“荷李活道”的名字與美國電影業的荷里活無關,卻來自早年荷李活道一帶的冬青樹(Hollywood)。

特色今日的荷李活道的舊型中式米店今日的荷李活道,深具香港中西文化合璧的特色。

由于早年統治香港的英國人聚居荷李活道一帶的半山區,中環荷李活道南邊一段的蘇豪區英文名字“Soho”除了取源于英國倫敦蘇豪區外,起初也是來自“荷李活道的南邊”的英文縮寫“South of Hollywood Road”的。今天的蘇豪區充斥著不少充滿外國特色的餐廳和酒吧。

荷李活道東端連接著蘭桂坊,而舊中區警署(前香港警察總部)亦位于此街上,而在舊中區警署側中央廣場的Dragon-i酒吧,曾吸引多位足球明星訪港時到此消遣。連接中環與半山區的中環至半山自動扶梯系統,亦途經荷李活道。

在上環一端荷李活道附近的嚤啰街,則是著名的古董和懷舊物品集中地。亦是著名廟宇文武廟的所在地。 歷史鴨巴甸街(Aberdeen Street)荷李活道是殖民地時期首條街道,早在1841年英國人登陸香港島時便開始興建,在太平山山腳的荷李活道,早年尚未填海前乃接近海邊的,經過百多年來中環不斷填海,已遠離海傍甚遠。很多人以為荷李活道得名自美國加州電影生產地荷里活,其實道路名稱源自早年荷李活道兩旁種植的冬青樹 (Hollywood),因此被命名為Hollywood Road,中文則音譯為荷李活道。這名稱出現時,美國的荷里活尚未出現。

自開埠早期起荷李活道已經是華人聚居地,主要都是以低下階層為主,像現任香港特首曾蔭權幼年時便曾在荷李活道居住。在荷李活道與樓梯街交界的文武廟,早在香港開埠前已落成,二十世紀初乃香港平民處理經濟糾紛的地方,并有不少華人參拜。在荷李活道中環部分的舊中區警署,早在1864年落成,1919年進行過擴建,今日亦被列為香港法定古跡。

今日荷李活道亦是著名的旅游地點,游客主要都是來購買中國古董為主,其中有不少都是珍貴文物,而貨品來源亦一直受到爭議,所以香港政府推廣旅游活動中都極少提及荷里活道的古董買賣。